BIツールとは?おすすめ10選比較と活用事例10社・無料版のメリットとデメリット・ポイントまで徹底解説

BIツールを選ぶポイントを知りたい

BIツールの機能や他ツールとの違いをおさえておきたい

自社で導入検討するためBIツールのメリット・デメリットを把握したい

BIツールが世の中に普及し始めて20年以上経ち、多くの企業が活用しています。まだBIツールの導入に至っていない企業がある一方「とりあえず導入してみたが、使いこなせなかった」という企業もあります。

企業が扱うデータ量が増え続ける中、さまざまなデータを統合・分析するBIツールの重要度はますます高まっています。これからBIツールを導入する企業は、成功するためのポイントをしっかりと押さえることが大切です。

この記事では、世界で約29,000社以上で企業の業務効率化や自動化をサポートしているYellowfinが、BIツールと他ツールとの違いや無料ツールのメリット・デメリット、事例紹介とBIツールの導入を成功につなげるポイントなどについて詳しく解説しました。

目次

- 1 BIツールとは

- 2 BIツールの導入が加速している4つの背景

- 3 BIツールとETL・DWH・ERP・AIとの違い

- 4 BIツールとエクセル(Excel)の違い

- 5 BIツールができる5つのこと

- 6 BIツールの5つの基本機能

- 7 BIツールが企業にもたらす5つのメリット

- 8 BIツール導入の3つのデメリット

- 9 BIツールの選ぶための6つの比較ポイント

- 10 BIツールの導入を成功に繋げる5つのポイント

- 11 BIツールのクラウド型・オンプレミス型の違い

- 12 セルフサービスBIとエンタープライズBIの違い

- 13 BIツールのクラウド型が選ばれる理由

- 14 無料のBIツールのメリットとデメリット

- 15 データ可視化のためのBIツールおすすめ10選(無料あり)を比較

- 16 YellowfinとPower BIの違い

- 17 BIツールの活用事例10選

- 18 まとめ

- 19 よくある質問

BIツールとは

まずはBIツールは何かについて、以下3点を説明します。

- 概要

- 市場規模

- 目的と役割

それでは、1つずつ解説します。

概要

BIツールとは「ビジネス・インテリジェンスツール(Business Intelligence Tool)」の略で、企業活動によって日々蓄積されていくデータを収集・分析し、戦略的な意思決定を支援するツールのことです。

企業の複数システムで管理している大量データから必要な情報を取り出して分析し、誰もが見て一目でわかるような結果を出します。経営の意思決定や予算編成・予実管理に留まらず、マーケティング・財務・在庫管理など幅広い領域での分析に役立つツールです。

企業で取り扱うデータ量は業界関わらず年々増えており、スピーディーな意思決定に欠かせないシステムとしてBIツールを導入する企業数が増えています。

市場規模

株式会社グローバルインフォメーションが2023年9月に発表した統計情報によると、BI(ビジネスインテリジェンス)の市場規模は、2023年 時点では全世界で268億1,000万ドル(約3兆8860億円 / 1ドル145円計算)あり、2028年に424億9,000万ドル(約6兆1330億円 / 1ドル145円計算)に達すると予測されています。

年率平均成長率は9.65%増であり、高成長市場だといえます。日本国内においても人材不足などの環境の変化に伴いDX推進の流れが加速しており、BIツールの市場シェアはますます成長しています。

出典:ビジネスインテリジェンス(BI)市場規模・シェア分析- 成長動向と予測(2023年~2028年)| グローバルインフォメーション

BIツールの目的と役割

BIツールの目的と役割は大きく分けて2つあります。

- あらゆるデータを統合して経営の意思決定に活かすこと

- 現場の社員が容易にデータ分析できること

それぞれ解説します。

あらゆるデータを統合して経営の意思決定に活かすこと

企業活動で蓄積されているデータは、多くの場合、組織毎に管理されています。

たとえば従来のシステムの場合、下記のように目的別にデータシステムが分かれていることが多いです。

- 取引先情報:名刺管理システム

- 営業活動:営業支援システム(SFA)

- 売上:基幹システム(ERP)

- サポート・コールセンター:顧客管理システム(CRM)

物理的に離れた情報を繋いで、多角的に分析することは容易ではありません。しかしBIツールを導入すれば、複数のシステムに格納されているデータを取り出して集約できます。

「2つのシステムからデータを分析すればどのような結果が得られるだろう」と考えが浮かんだとき、BIツールを使えばすぐに全社のデータの集計・分析ができます。分析スピードも早く、スピードが求められる経営層の意思決定を促すことも可能になるでしょう。

現場の社員が容易にデータ分析できること

BIツールは複数システムからデータを集めて「OLAP分析」や「データマイニング」といった手法で分析し、レポーティングする機能が搭載されています。

ITやデータ分析に詳しくなく、専門知識のない社員でも、簡単に膨大なデータをわかりやすく加工して、データ間の関連性や傾向を見出すことが容易にできるようになります。

| BIツール10選へ | 活用事例10社へ |

BIツールの導入が加速している4つの背景

前述の通り、BIツールは市場規模拡大が予測されており、今後普及が進むことが見込まれます。BIツールが普及する背景について、以下4点を説明します。

- 迅速なデータ活用

- 使いやすさの向上

- データ分析の実績・信頼性

- 高まるDXの重要度

それでは、1つずつ解説します。

迅速なデータ活用

昨今では企業活動の多くでデジタル化が浸透しており、企業が扱うデータはますます増え、膨大な数のデータが蓄積がされています。顧客とのコミュニケーションの方法も多様化しており、それに応じて顧客データを整理して統合するだけでも大きな労力が必要です。

企業競争力を高めるためには、膨大なデータの中から必要なデータを取り出して分析し、経営の有用な判断材料としてスピーディに活用することが求められています。

使いやすさの向上

BIツールが普及し始めて20年以上が経つ中で改善を積み重ね、使いやすいツールへと日々、進化してきました。作り込まれたBIツールを選べば、直感的な操作で膨大なデータを集約・分析できます。エクセルなどでデータ分析や集計に丸一日かけていたような作業も、簡単にすぐに処理ができます。

BIツールはPCでもモバイルでもユーザーフレンドリーなインターフェースや使いやすい操作性を持っており、データ分析の専門知識がなくても利用できる点も魅力的です。経営者やビジネスユーザーが簡単にデータを理解し、意思決定に役立てることができるため、組織全体の効率向上にも寄与しています。

BIツールを使えばスピーディに見栄えの良いレポートができるなど、ITに詳しくない担当者でも「使いやすい」と感じることができます。

データ分析の実績・信頼性

BIツールは充実した管理機能のもとデータ格納・運用するため、扱われるデータの信頼性が向上し、正確な分析結果を得ることができます。たとえば、エクセルなどでよく見られる入力ミスを防止することができます。

また、BIツールは多くの企業や組織で使用されてきた豊富な実績を持っており、信頼性や効果が証明されています。データの可視化やダッシュボードの構築、複雑なクエリや集計処理の実行など、多様なデータ分析ニーズに対応できることも人気の理由です。

豊富な実績を持つBIツールは、データの信頼性が高く、企業の戦略策定や業務改善に不可欠なツールとして広く認知・利用されています。

高まるDXの重要度

企業経営において人材不足が深刻な問題になっている中で、DX推進の重要性が高まっています。

BIツールを活用することで、社内業務が効率化され、業績向上や従業員の負担軽減を進めることができます。BIツールが対象とする業務領域は幅広く、経営戦略の策定はもちろんのこと、財務分析、営業成績の分析、人事データ分析や在庫管理など、企業活動全般にBIツールを応用することができます。

| BIツール10選へ | 活用事例10社へ |

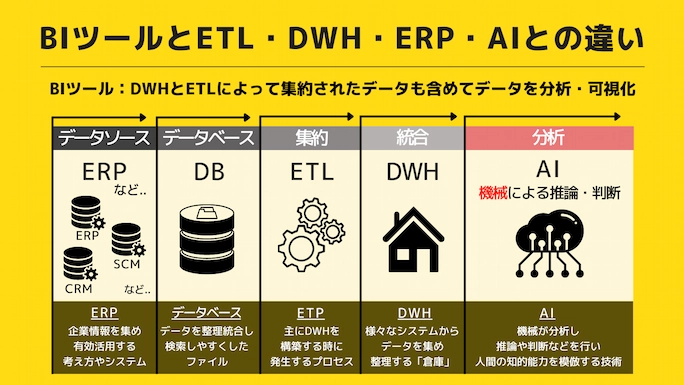

BIツールとETL・DWH・ERP・AIとの違い

BIツールと他ツールの違いについて説明します。

- ETLとの違い

- DWHとの違い

- ERPとの違い

- AIとの違い

それでは、1つずつ解説します。

ETLとの違い

ETLとは、複数のシステムからデータの抽出、変換、格納を行うシステムのことで、Extract:抽出・Transform:変換・Load:格納の略称です。企業活動で蓄積される様々なデータを収集して、DWH((Data WareHouse))へ書き出す際に使用します。

BIツールとETLは、役割やデータの処理段階の点で異なります。BIツールはデータを分析する役割であるのに対し、、ETLはデータを整える役割を担います。

またETLは煩雑に管理されたデータを整理してDWHに保存しますが、BIツールはDWHに保管されているデータを用いて分析します。

DWHとの違い

DWHとは、Data WareHouseの略で「データの倉庫」を意味します。DWHは、ETLが抽出したデータを最適な形式で保管します。社内のさまざまなデータを活用するために、複数のシステムからETLが取得したデータを最適な形式で蓄積していきます。

BIツールはDWHに蓄積されたデータを集計・可視化し、グラフなどより視覚的に表してレポーティングする役割を担います。

ERPとの違い

ERPとはEnterprise Resource Planningの略で、統合基幹システムのことです。ERPの例として挙げられるのは、販売・購買管理・財務会計管理・生産管理などです。従来は業務単位でシステムが物理的に分かれていましたが、ERPは複数の基幹業務を統合して情報の一元化を図ることができます。

ERPには企業情報や顧客情報など機密性の高いデータが膨大に存在しています。ERPに格納されている膨大なデータを集約・分析して可視化するのがBIツールの役目です。

AIとの違い

AIとはArtificial Intelligenceの略で、人工知能のことです。AIは自然言語処理によって、人間の使う言語を理解できます。近年では、蓄積されたデータから機械学習によって最適な回答を返す技術として活用されています。

BIツールとAI両方ともデータを分析する機能がありますが、大きく異なるのは分析の仕方です。BIツールは蓄積されたデータから人間が必要な情報を取り出しやすいように表示・加工します。一方、AIは機械学習によって最適な回答を選び提示します。

BIツールもAIも「人間が意思決定するのに必要な支援をする」という役割は同じです。しかしAIはアルゴリズムそのものであり、ツールによってUIが異なります。BIツールはAIに比べ、よりビジネスで利用される様々なデータを横断的に、素早く人間が理解できるように表示できます。

| BIツール10選へ | 活用事例10社へ |

BIツールとエクセル(Excel)の違い

次にBIツールとエクセルの違いについて詳しく見ていきます。

まずは、機能面から確認していきます。

機能面における違い

BIとエクセルツールの機能的な違いについて、以下4つの観点で説明します。

- データ処理の速度

- データ抽出

- レポーティング

- データのリアルタイム更新・共有

それぞれ解説していきます。

データの処理の速度

膨大なデータを扱う場合、BIツールの方がエクセルに比べてデータの処理にかかる時間が短くなります。表計算ソフトでは、「データが重くてソフトが動かない」といった経験は誰しも経験したことがあるでしょう。また、データのリアルタイムで把握することは難しく、最新のデータが必要な場合には再度情報の抽出・分析を行う必要があります。

分析対象のデータの数が多くない単純な処理の場合には、BIツールでもエクセルでも処理時間に大差ないかもしれませんが、膨大なデータを扱って分析する際にはBIツールの方が適しています。

データ抽出

データの抽出についてもBIツールとエクセルは異なります。BIツールの場合、複数のデータソースからデータを抽出して、分析することができます。エクセルの場合、基本的には一つのデータソースから分析を行うため、複数のデータをまとめて分析することに適していません。

複数のデータを組み合わせて分析を行いたい場合には、BIツールが適しているといえるでしょう。

レポーティング

レポーティング機能でも、BIツールとエクセルで違いがあります。たとえば会議用の資料や営業用の資料を作成するとき、エクセルの場合は資料作成の度に都度データをシステムから集めて集計する必要があります。またデータを可視化するために、デザイン面・ビジュアル面も考慮して一からレポートを作らなければなりません。

BIツールのレポーティング機能を活用すれば、データを指定して直感的な操作で簡単にレポート作成を行うことができます。接続環境を選ばず、パソコンとブラウザがあればオンラインでどこからでも閲覧できるというものも数多くあります。

関連記事:BIツールとエクセルの違いとは?それぞれの特徴を踏まえて徹底解説!

データのリアルタイム更新・共有

エクセルで作成したレポートでは、データベースの更新があっても、以前のデータが固定されてしまい、最新の情報が反映されないという問題があります。しかし、BIツールを利用すると、データベース内の情報が更新されるたびに、レポートも自動的に最新の状態に更新されます。そのため、手動で修正する手間が省け、信頼性の高いレポートが容易に作成できます。

さらに、BIツールを使えば、レポートを添付してメールを送る必要もありませんし、共有フォルダに保存する手間もかかりません。インターネット環境さえあれば、いつでもどこでも社内外の関係者とレポートを共有することができます。これにより、スムーズなコミュニケーションが可能となり、ビジネスの意思決定や情報共有が効率的に行われるでしょう。

BIツールの利用は、ビジネスプロセスを効率化し、迅速な意思決定をサポートする重要な要素となっています。

ツールが得意とする業務の違い

次に、BIツールとエクセルがそれぞれどういった業務が得意なのか確認をしていきます。

エクセルは、表計算ソフトとして汎用的にさまざまな業務に活用されています。会社のデータをまとめるといったこともその一環として活用できますが、それに特化したソフトウェアではないため、どうしても限界があります。

逆に、BIツールは表計算ソフトではないため、表計算ソフトとしての利便性がエクセルが優れる面がありますが、複雑なデータを同時に処理したり、わかりやすいレポートを効率的に作成するといった部分においては圧倒的な優位性があります。

| BIツール10選へ | 活用事例10社へ |

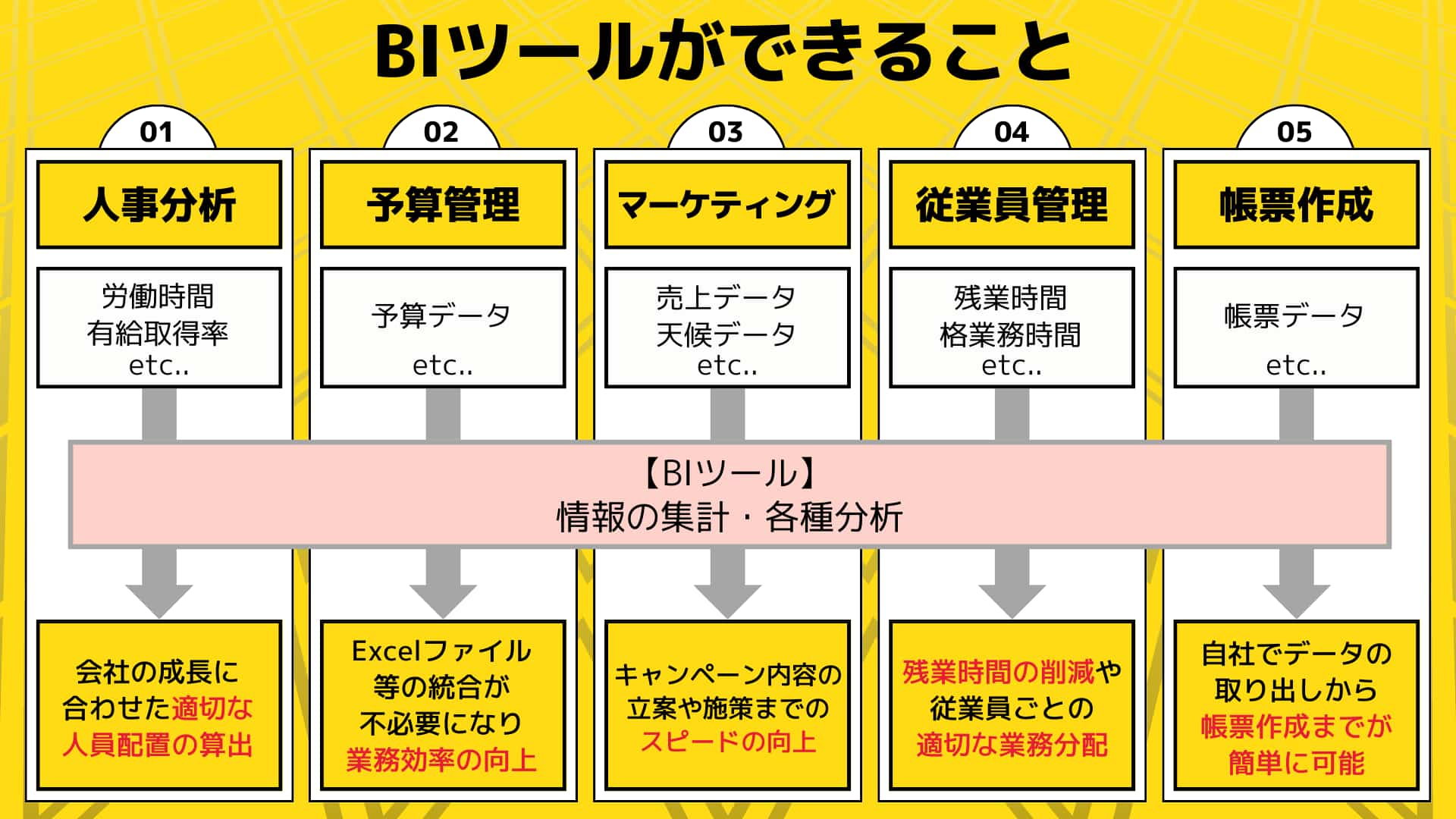

BIツールができる5つのこと

BIツールができることについて、以下5点を説明します。

- 予算管理

- マーケティング

- 人事分析

- 従業員管理

- 帳票作成

それでは、1つずつ解説します。

予算管理

BIツールを使えば、複数のエクセルファイルの統合といった作業が必要なくなり、担当者が悩まされていた予算管理の負担が大幅に減ります。

人為的なミスが減ることでレポートの正確性が上がるとともに、集計作業やレポート作成までの時間も短縮できるため、業務の効率を向上させることにもつながります。

マーケティング

企業のマーケティング活動の中で、日々、膨大なデータが生み出されます。BIツールは、それらのデータを分析してインサイトを発見し、商品の販売戦略や次のキャンペーン内容を考えるきっかけをつくることができます。

また、細かいマーケティングデータの集計作業などにかかる時間を削減することもできるため、戦略立案などマーケティングのコア業務に集中することができるようになります。

人事分析

BIツールを使用すれば社員の労働時間や有給取得率などを分析し、会社の成長に合わせた採用人数や部署ごとの適正な人員数の算出するといったことも簡単にできるようになります。勤怠・生産性分析、スキル分析も行え、適切な人員配置も可能です。

従業員管理

BIツールは労務関係の業務にも役に立ちます。たとえば残業時間や、従業員がどの業務に時間を割いているのかの工数分析、担当している業務などのデータを分析できます。

残業時間の削減に役立てたり、従業員毎で忙しさの偏りが発生したりしないための施策を打ち出すことができます。

帳票作成

データ分析した結果をそのまま帳票として作成することができるBIツールもあります。また、既存の帳票作成ツールとの連携を実現しているBIツールもあります。

企業によっては、データ活用のために、様々な業者に依頼して基幹システムのデータを取り出し、帳票ツールを使ってレポート化しているかもしれません。BIツールを使えば、自社でデータの取り出しから帳票作成までをこれまで以上に簡単に行うことができるようになります。

| BIツール10選へ | 活用事例10社へ |

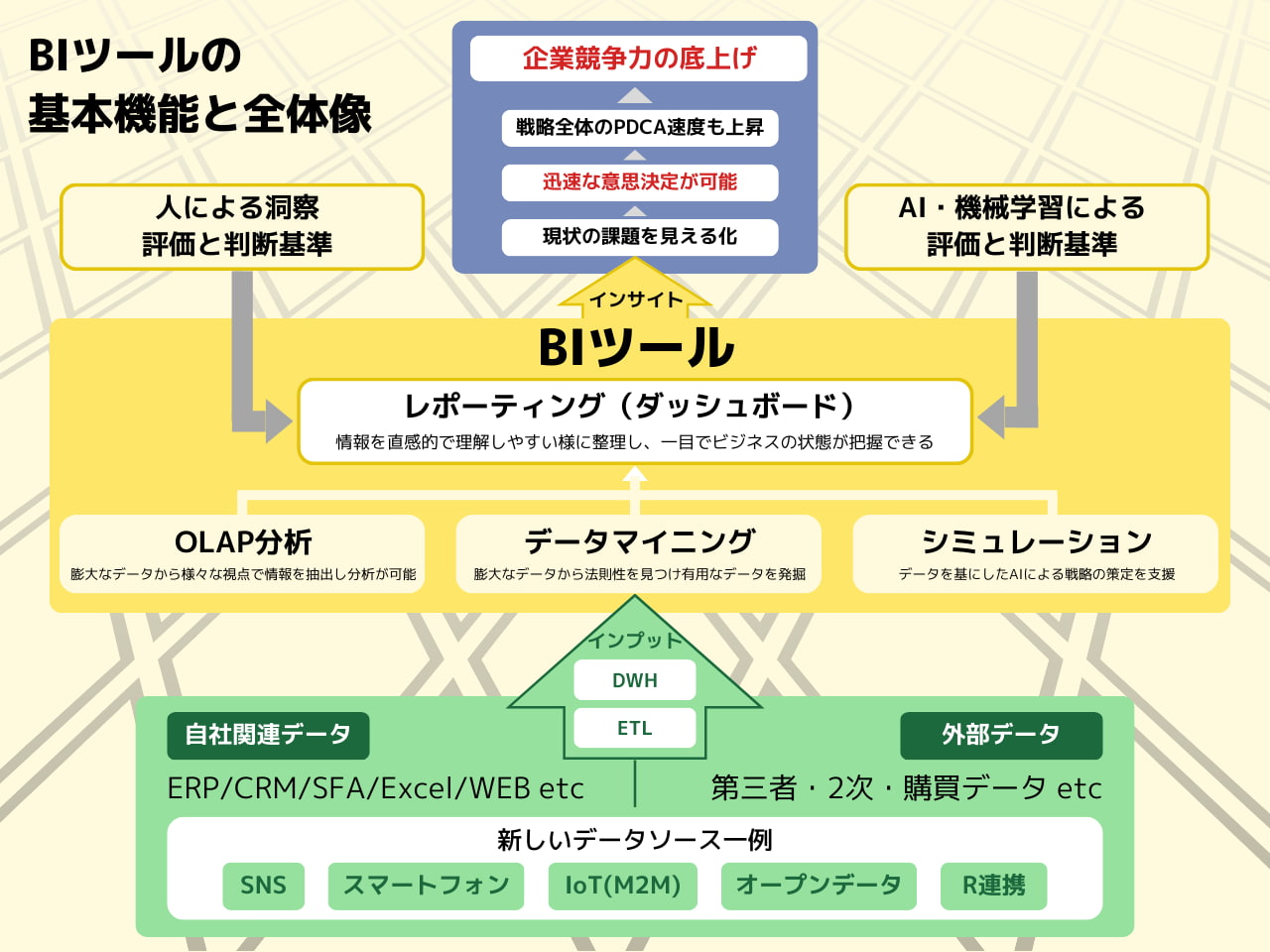

BIツールの5つの基本機能

BIツールは、企業に蓄積された膨大なデータを効率的に活用するために、いくつかの主要機能を備えています。まず、複数のシステムから必要なデータを取り出して加工・集計する機能があります。

次に、集計したデータを分析し、傾向やパターンを把握できる機能があります。

さらに、分析結果をグラフやチャート、ダッシュボードなどで直感的に可視化する機能も備えています。加えて、可視化した情報をレポートとして出力できるレポーティング機能があります。

最後に、過去のデータを基に将来を予測する機能を持ち、意思決定の高度化を支援します。

ここでは、具体的なBIツールの基本機能について、以下5点を説明します。

- データ分析

- ダッシュボード

- OLAP分析

- データマイニング

- シミュレーション

それでは、1つずつ解説します。

データ分析

BIツールは、求められるデータを作るためにさまざまなシステムから集めたデータを集約し・分析していきます。データ分析するためには専門スキルが必要と思われがちです。しかしBIツールに分析機能が充実して備わっているため、担当者はツールを直感的に操作するだけで済みます。

ダッシュボード

経営判断や課題解決のための指標を把握するために、ダッシュボードで情報を可視化できます。目標達成のためのKPI(重要業績評価指標)をリアルタイムに確認できる仕組みを作れば、現在の課題や注力すべきことに気付けます。

またレポーティング機能を活用することで、会議資料や定期更新が必要な資料も、簡単に作成が可能です。

レポーティング機能とは、その名の通り分析結果をレポートとして出力することができる機能です。定期的に行われる会議用の資料や、お客様への提案のための資料などのテンプレートを作り、データを更新するだけで簡単に高品質なレポート生成・更新ができるようになります。

関連記事:データ可視化で活躍するダッシュボードとは?メリットや選定のポイントを解説

OLAP分析

OLAP分析とは「Online Analytical Processing 」の略称で、多次元分析機能とも呼ばれます。日々、企業のシステムに蓄積される膨大なデータを複数の角度から分析して、現状の確認や仮説の検証へと活かすことができるようになります。

OLAP分析については以下の記事で説明していますので、詳しく知りたい方はクリックしてみてください。

関連記事:OLAP分析とは?DWHやOLTPとの違いを理解し、BIツールの活用を!

データマイニング

データマイニングとはデータそのものを統計的に分析し、規則性の発掘ができる機能のことです。「OLAP分析」がデータの関連性などを多次元で見ることができるものに対し、「データマイニング」は重回帰分析やディシジョン・ツリーといった統計式を用いた分析ができる特徴があります。

シミュレーション

シミュレーションをすると、過去の実績などの経験を元に、計画が作成できます。過去の実績からシミュレーションを行うことで最適な数字を弾き出すことが可能です。

裏付けの無い予測ではないため、再現性の高いシミュレーションを行うことができます。プランニングツールとして過去のデータをもとにシミュレーションを

| BIツール10選へ | 活用事例10社へ |

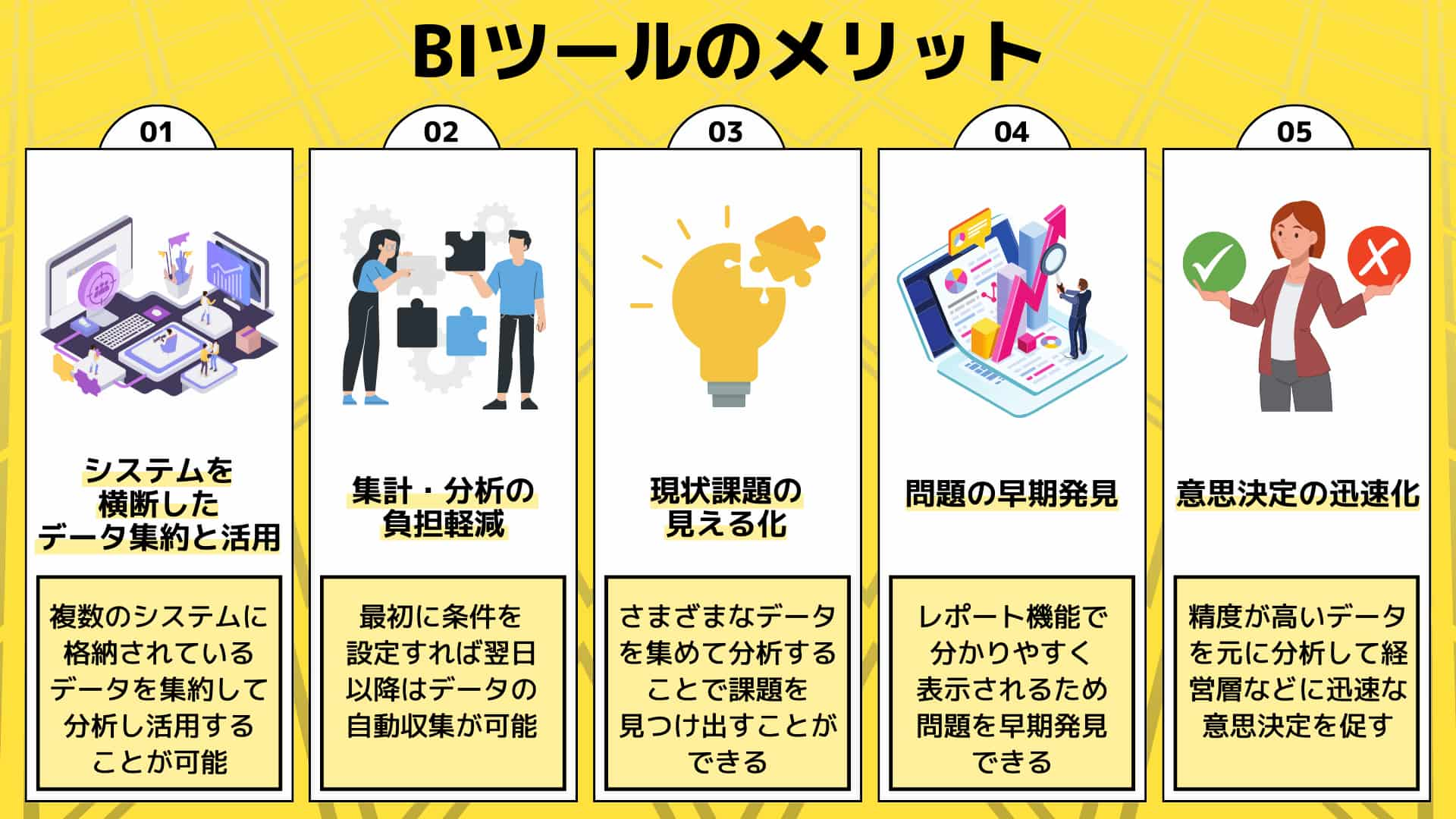

BIツールが企業にもたらす5つのメリット

BIツールが企業にもたらすメリットについて、以下5点を説明します。

- システムを横断したデータ集約と活用

- 集計・分析の負担軽減

- 現状課題の見える化

- 問題の早期発見

- 意思決定の迅速化

それぞれ解説していきます。

システムを横断したデータ集約と活用

複数のシステムに格納されているデータを集約して分析し、活用することが可能です。たとえば、販売業務と物流業務・生産業務などのデータを集めて分析することで、これまで気づくことのなかった新しいビジネスヒントを得られることもあります。

集計・分析の負担軽減

エクセルを活用してデータ分析を行うと、毎日のようにデータを取り出して入力・分析作業を繰り返さなければいけません。

BIツールを活用すると、最初に条件を設定すれば、翌日以降はデータの自動収集を可能にできるため、抽出のための手間を削減することが可能になります。

また、従来は社内に点在する分析に必要なデータを抽出・集計するために専門スキルが必要でした。しかしBIツールが登場してからは、初心者でも直感的な操作で分析できるようになりました。専門家に頼らなくても、必要なデータを分析できるため、多くの場面で情報活用ができるようになったのです。

BIツールなら、専門スキルがなくても、スムーズな分析と意思決定に繋がるレポーティングを簡単に作成することが可能です。

現状課題の見える化

組織が抱えている潜在課題について、BIツールを使えばさまざまなデータを集めて分析することで見つけ出すことができ、誰にでもわかる形式のレポートを作成して報告します。

BIツールを使えば、現状課題の見える化はもちろん、データ分析にかかる時間(コスト)も削減できます。

問題の早期発見

BIツールでデータを可視化することで、現状の把握と問題の早期発見が簡単にできるようになります。BIツールは、抽出・分析したデータを、レポート機能を使ってグラフなどでわかりやすく表示してくれるため、データの把握も容易です。

そのためBIツールを使って、自社の課題やサービス拡大のためのヒントを得る企業が増えています。

意思決定の迅速化

メリットの5つ目は、意思決定の迅速化です。BIツールで分析した結果はデータベースを通しておりミスもなく精度が高いと言われています。精度が高いデータを元に分析して、経営層のタイムリーな意思決定を促す材料となります。

| BIツール10選へ | 活用事例10社へ |

BIツール導入の3つのデメリット

BIツールを活用することによるメリットは多くありますが、デメリットは無いのでしょうか。ここでは、以下のデメリットを3つ紹介します。

- 費用がかかる

- 初期設定に一定の時間がかかる

- 目的が不明確だと使いきれない

それぞれ解説していきます。

費用がかかる

ほとんどのBIツールは導入する際にコストが発生します。BIツールの中には無料版もありますが、オプション機能は有料なものも多いです。

導入する製品や利用する細かな機能、導入する端末の数でコストが変わるため、あらかじめ必要な機能と導入数を洗い出しておく必要があります。運用開始後オプションの機能が追加になってしまい、当初の予算を超えることがないよう気をつけましょう。

初期設定に一定の時間がかかる

BIツールを導入する際は、最初に設定が必要になります。実際に行う設定には、以下のような項目があります。

- どのデータを対象にするか

- どのような分析をするか

- どのような見た目のレポートを作成するか

最終的に自社にはどういったダッシュボードが最適か、事前に社内で確認する必要もあるでしょう。

ベンダーによっては既存のWebブラウザを利用するためインストールが不要なものもあります。初期設定の支援が手厚い会社もあるため、契約前にサポート体制についてもしっかりとチェックしておきましょう。

目的が不明確だと使いきれない

多彩な領域で活躍するBIツールですが、いくら機能が豊富であっても導入目的が不明確な場合、どこから手をつけて良いのかわからなくなる可能性があります。事業推進に役立つ分析をするためには、目的を明確にして、適切なデータの準備や設定の実施する必要があります。

| BIツール10選へ | 活用事例10社へ |

BIツールの選ぶための6つの比較ポイント

BIツールの選び方の比較ポイントとして、以下6点を説明します。

- 提供形態と費用・課金体系

- 機能

- 操作性

- デザイン性

- 運用サポート体制

- 無料トライアルの有無

それぞれ解説していきます。

1.提供形態と費用・課金体系

BIツールの提供形態としては、クラウドサービスやオンプレミス型があります。従来は物理サーバーに構築するオンプレミス型が主流でしたが、近年クラウドサービスを利用する企業も増えています。

クラウドサービスは、契約すればすぐに開始できるため初期コストをおさえることが可能です。一方オンプレミス型は初期費用は高くなるものの、カスタマイズ性に優れているという強みもあります。クラウドサービスの場合は、サービスによって課金体系が大きく異なる場合もありますので、あわせて費用対効果が見合うか比較しましょう。

関連記事:Yellowfinの価格体系(公式)

2.機能

BIツールの種類は豊富で、それぞれ提供している機能が異なります。導入を検討しているツールに、自社の目的に沿った必要な機能が搭載されているかを確認しましょう。自社の目的を確認し、どのような機能が必要かを考えてからBIツールを選ぶことが大切です。

3.操作性

コストが安くて機能が豊富でも、操作担当者が使いこなせないと意味がありません。BIツール選定時は直感的な操作が可能か、自社の操作担当者が継続して長期間使えるツールかを確認しましょう。

4.デザイン性

ダッシュボードのレポート機能が見やすいか、経営判断に活用できる画面デザインかどうかを確認することが大切です。レポートは経営層の意思決定を促すために、重要な見た目である必要があります。BIツールを選ぶ際はデザイン性もしっかりこだわりましょう。

5.運用サポート体制

導入・初期設定はできたものの、運用開始後に「ツールの操作がわからない」「さらなるデータ活用を進める中で解決できない」といった課題に直面するケースが考えられます。そのような場面においては、運用サポートの有無が非常に重要となります。

導入前に運用サポートの内容、受付時間帯や問い合わせ対応の方法(メール・電話・チャット・対面など)について、しっかりと確認しましょう。

6.無料トライアルの有無

ツールのデモを見て自社に活用できると考えても、実際に使うとイメージとの乖離がある場合もあります。そのようなリスクを避けるためにも、無料トライアルができるかを確認し、試用することがおすすめです。

| BIツール10選へ | 活用事例10社へ |

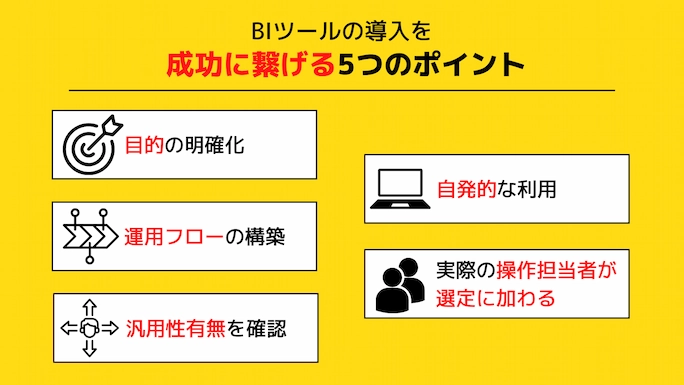

BIツールの導入を成功に繋げる5つのポイント

BIツールの導入を成功に繋げるポイントについて以下5点を説明します。

- 目的の明確化

- 運用フローの構築

- 汎用性有無を確認

- 自発的な利用

- 実際の操作担当者が選定に加わる

それぞれ解説していきます。

1.目的の明確化

「BIツールを誰が・何のために使うのか」「どういう結果をどう活用していきたいか」という目的を明確にすることが重要です。

たとえば、「経営者が必要なデータを集計・分析し今後の施策のための意思決定に活用する」や「事業部長が各商材の売上データ情報を可視化し、課題点の洗い出しとサービス改善に役立てる」など、できるだけ具体的に「使う人」と「使用目的」を明確にするなどがあります。

高機能なBIツールを導入しても目的が曖昧で活用ができないと宝の持ち腐れになってしまいます。目的を明確にしてからBIツールを選定しましょう。

2.運用フローの構築

データを収集・分析して、そのデータを元に課題点の洗い出し改善や意思決定まで行う流れを明確にしましょう。

BIツールの運用には、多様なメンバーが関わります。たとえば意思決定は経営者や事業部長など、設定部分は情報システム部門、データの抽出や分析部分はマーケティング部門や営業部門などのデータを活用する部門などのようにです。

フローを取り決める際は、誰が行うのか役割を明確にすること、またデータの渡し方なども事前に構築しておくとスムーズな運用に繋がりますので、運用フローを整理しておきましょう。

3.汎用性有無を確認

BIツールは社内にある複数のシステムに蓄積された膨大なデータを分析します。そのため「BIツールが社内の複数システムに対応しているか」「データ連携が上手くできるか」が重要ポイントです。

選定対象となっているBIツールが、社内の複数のシステムに対応しているかの汎用性があるかを確認しましょう。

4.自発的な利用

BIツールで分析しなくても、日々の業務への直接的な支障はありません。そのため「利用しなくても問題ない」と判断するという企業も多いのです。

しかし、必要なときにすぐにデータを取り出せるように自発的に準備を行なって使うことが大事です。BIツールで分析した結果を活用したい、と思うシーンは必ず現れます。その時にすぐに分析できるか、見やすいレポートを出せるかが成功するための大きな分かれ道です。

5.実際の操作担当者が選定に加わる

社内への導入が失敗するケースとして、そのツールで実務をしない人が選定したため、導入しても使えなかった、「BIツールを導入してどのような分析をして業務のどの部分に活かしたいか」など、操作担当者にしかわからない部分があります。

BIツールを活用するためには、実際に操作するメンバーを加えることや「どういったデータを分析してどう活かすか」という目的を意識して、活用シーンをイメージしながら選定することが大切です。

| BIツール10選へ | 活用事例10社へ |

BIツールのクラウド型・オンプレミス型の違い

BIツールには、大まかに分けてオンプレミス型とクラウド型の2つのタイプがあります。

オンプレミス型は、企業が自社内にサーバーやシステムを構築し、自らBIツールを運用する方法です。一方、クラウド型はインターネットを介して外部のサーバーを利用してBIツールを運用する方式となります。

オンプレミス型では、データやシステムが社内に保持されるため、セキュリティ面で自社の基準に完全に沿った開発・運用・カスタマイズがしやすいですが、運用や保守に多くのリソースを要する場合があります。

一方、クラウド型は外部のサーバーにデータやシステムを預けるため、インターネット環境があればどこからでもアクセス可能であり、運用コストを削減できる利点があります。しかし、セキュリティ対策や外部サービスへの依存が必要となる点を考慮する必要があります。

企業のニーズや要件に合わせて、適切なタイプのBIツールを選択することが重要です。

| BIツール10選へ | 活用事例10社へ |

セルフサービスBIとエンタープライズBIの違い

BIツールは利用目的や運用規模によって「セルフサービスBI」と「エンタープライズBI」に大きく分けられます。それぞれの特徴を理解して、自社のニーズに合ったツールを選定することが重要です。

セルフサービスBIとは

セルフサービスBIは、データ分析の専門知識を持たないビジネスユーザーでも簡単にデータを扱えるように設計されたBIツールです。

ドラッグ&ドロップ操作やテンプレート化されたダッシュボード機能を備えており、ユーザー自身が自由にレポートを作成したり、リアルタイムでデータを分析できます。現場の担当者が必要なときにすぐにデータを活用できるため、意思決定のスピードを高められる点が大きなメリットです。

エンタープライズBIとは

エンタープライズBIは、大規模なデータ量を扱い、全社的な情報基盤として活用することを目的としたBIツールです。

複数部門や海外拠点を含む大規模組織での利用を前提としており、厳格なアクセス権限管理、データガバナンス、複雑なデータ統合機能などが求められます。IT部門や専門のデータアナリストが中心となって管理・運用するケースが多く、全社的なデータ活用を標準化できる点が特徴です。

違いと選び方のポイント

セルフサービスBIは、操作のしやすさとスピード感を重視する中小規模の組織や現場部門での利用に向いています。一方、エンタープライズBIは、大規模なデータ統合や高いセキュリティ管理が必要な企業に適しています。

導入にあたっては、分析対象データの量や範囲、利用部門の規模、運用体制などを踏まえて、どちらの特徴が自社の課題解決に合致するかを見極めることが重要です。

BIツールのクラウド型が選ばれる理由

ここでは、BIツールのクラウド型が選ばれる理由について解説します。

- 低コストで利用可能

- システム管理不要・自動更新

- すぐに使用可能

それでは、1つずつ解説します。

低コストで利用可能

オンプレミス型は製品によって異なりますが、初期導入時に数十万円から数千万円の費用がかかる場合があります。それに対して、クラウド型のBIツールは、導入時の初期コストがほとんどかからず、数万円から始めることができるのが一般的です。

クラウド型の利点としては、ランニングコストを抑えることができることが挙げられます。また、導入コストが低いため、経営層の承認を得やすく、導入がスムーズに進むケースが多いです。さらに、クラウド型はインターネット経由で利用するため、社内のシステム構築やメンテナンスにかかる手間やコストを削減することができます。

一方で、オンプレミス型はセキュリティ面での管理が自社内で行えるため、一部の企業ではデータの保護を重視して導入されることもあります。どちらのタイプを選択するかは、企業のニーズや予算、セキュリティ要件などを考慮して検討する必要があります。

システム管理不要・自動更新

オンプレミス型のBIツールを自社サーバーにインストールする場合、障害が発生した際の対応やアップデートなど、全ての作業を自社で行わなければなりません。

しかし、クラウド型BIツールでは、システムやアップデートに関する管理は全て提供会社側が行うため、余計なリソースを割く必要がありません。利用企業は自らのシステムのメンテナンスに時間やコストを割く必要がなく、運用に集中できるのです。

また、提供会社側がシステムの運用と保守を担当するため、セキュリティ対策なども専門知識を持つプロフェッショナルが行うことができます。これにより、データの安全性を確保しながら効率的にBIツールを活用できるのです。クラウド型BIツールの採用によって、企業はよりスムーズな運用と最新の機能を享受できることでしょう。

すぐに使用可能

オンプレミス型ではサーバーへのインストールが必要ですが、クラウド型では必要なユーザーのアカウントを発行するだけで、すぐに利用を開始できます。

クラウド型BIツールの場合、システムの構築や設定などの手間を省くことができます。提供会社がインフラやサーバーの管理を行っているため、利用者側はそれらの面倒な作業に時間を費やす必要がありません。

また、オンプレミス型では導入にあたってのインフラ整備や技術的な知識が求められることがありますが、クラウド型ではそれらが不要となります。

| BIツール10選へ | 活用事例10社へ |

無料のBIツールのメリットとデメリット

無料のBIツールは導入する際の敷居を低くし、手軽にデータ分析を始められる点が魅力です。ただし、無料ツールには機能制限やサポート面での制約があることも事実です。ここでは、無料のBIツールの特徴と限界について詳しく解説します。

メリット

ここでは、無料のBIツールのメリットについて解説します。

- コストがかからない

- 既存のソフトウェアとの違いを比較できる

それでは、1つずつ解説します。

コストがかからない

無料のBIツールの中には、一定の制限のもとで無料で使い続けられるものもあります。また、煩雑な手続きなしに、素早く利用を開始できるのもメリットです。無料ツールであっても、ダッシュボード、可視化グラフ、レポートなどの基本機能は多くの場合、押さえています。

既存のソフトウェアとの違いを比較できる

すでに活用しているエクセルなどのソフトウェアからBIツールを検討する場合に、無料のBIツールを使用することでどういったものなのか、コストをかけずに体感できます。BIツールはデータダッシュボードの作成や高度なデータビジュアライゼーションが可能であり、エクセルでは難しい複雑な分析も手軽に行えます。

デメリット

ここでは、無料のBIツールのデメリットについて解説します。

- 機能の利用制限や容量制限がある

- チームでの共有ができない

- サポート体制がない

それでは、1つずつ解説します。

機能の利用制限や容量制限がある

無料ツールの場合、機能の利用制限や容量制限がある場合がほとんどです。具体的には以下のような制限です。

- データ抽出できるデータソースに制限がある

- ダッシュボード機能やレポーティング機能に制限がある

- 登録できる容量に制限がある

BIツールのメリットは、複数のデータソースからデータ抽出を行う組み合わせ分析し、それを可視化し、課題を把握したり、データの分析結果を適切に伝えるためにレポートを作成したりできるという点にあります。

企業によってはビッグデータの分析を想定しているケースもあるでしょう。その場合に、容量に制限があると目的を達成することができません。BIツールの本来のメリットを損なわないためにも、やりたいことが自由に行うことができるかどうかをしっかりと確認しておきましょう。

チームでの共有ができない

無料版のBIツールには、個人での利用はできるが、分析した結果やダッシュボード、レポートなどを他の人に共有できないという場合もあります。

もちろん、有料版でもライセンスに制限があるという場合もありますが、基本的には複数人でレポートなどを共有する機能はあります。個人でBIツールを活用する場合には無料版でも問題ないと思いますが、組織で利用する場合には他の人と共有できるかを確認しておきましょう。

サポート体制がない

無料ツールの場合、自由にツールを使うことはできるが、サポートがメールでの対応しか行っていない場合や、セルフサービスのBIツールとしてサポートを一切行っていない場合も少なくありません。企業がツールをしっかりと活用していく上で、サポート体制は必須といえるでしょう。

データ可視化のためのBIツールおすすめ10選(無料あり)を比較

ここでは代表的な10個のBIツールを紹介します。

- Yellowfin

- Looker Studio

- Power BI

- Pentaho

- Qlick Sense Desktop

- Tableau

- Domo

- MotionBoard

- FineReoprt

- Zoho Analytics

それでは、1つずつ解説します。

Yellowfin

Yellowfinは、世界29,000社以上で使用されているBIツールです。直感的な操作が可能なダッシュボードと、詳細なレポート機能を備えており、コーディング不要でデータの視覚化や分析が行えます。AIを活用した自動分析機能とデータ共有の強化により、ビジネスユーザーとデータアナリストが連携し、データに基づく意思決定を効率的に支援します。アクセシビリティと拡張性に優れ、無料トライアルも提供しています。

Yellowfin(イエローフィン)の特徴

- 直感的操作のダッシュボード: コーディング不要でデータを簡単に視覚化。

- AIによる自動分析機能: データ分析を自動化し、高度な洞察を提供。

- 優れたアクセシビリティと拡張性: さまざまな組織規模に対応し、無料トライアルあり。

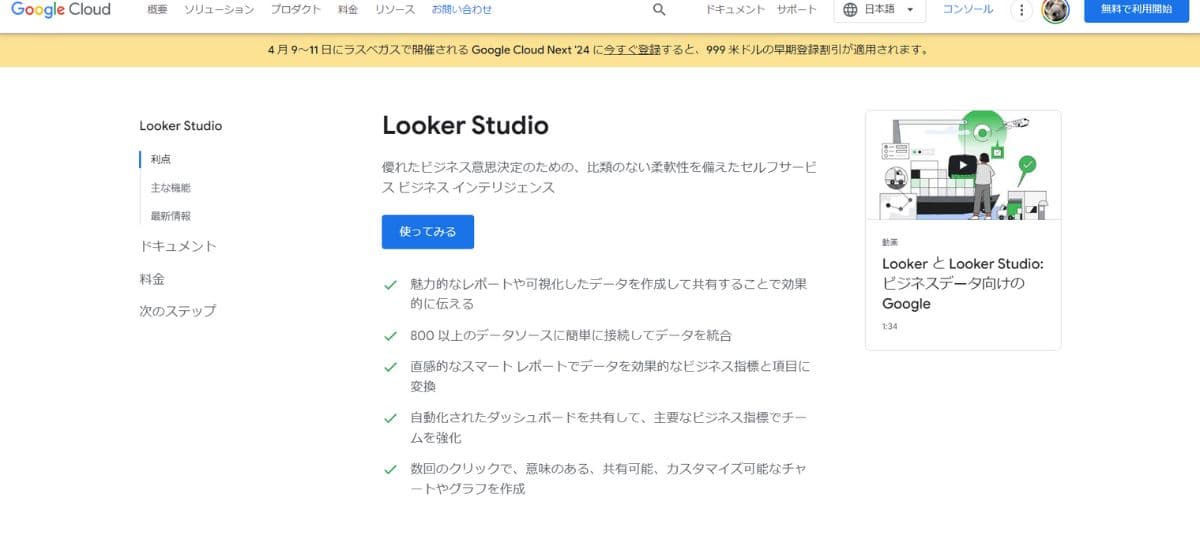

Looker Studio

Looker Studioは、Googleが無料で提供するBIツールです。GoogleアナリティクスやGoogle Search Console、広告などとの高い互換性を持ち、さまざまなデータソースと連携して分析を行うことが可能です。直感的なインターフェースでデータを表やグラフに可視化し、リアルタイムの分析結果をもとに迅速な意思決定をサポートします。PDF出力機能もあり、レポートの作成や共有が容易です。

Looker Studioの特徴

- 多様なデータソースとの連携: Googleサービスやデータベースと簡単に連携。

- 直感的なデータ可視化: 誰もが理解しやすい視覚的なレポート作成。

- 効率的なデータ共有と出力: チームでの共同作業やPDF出力が可能。

URL: https://cloud.google.com/looker-studio?hl=ja

Power BI

Power BIはマイクロソフトが提供する世界的に高いシェアを誇るBIツールです。Power BIにより、膨大なデータを分析・可視化し、経営や業務の意思決定を支援します。直感的な操作性、豊富なデータ接続オプション、Microsoft製品との高い互換性が特徴です。OLAP機能やデータマイニング、予測分析などの高度な分析機能も備えており、専門知識がなくても簡単にデータ分析を行うことができます。

Power BIの特徴

- 直感的操作性と豊富な機能: プログラミング知識不要で高度な分析可能。

- 多様なデータソースとの接続: 幅広いデータソースと容易に連携。

- Microsoft製品との高い互換性: ExcelやPowerPointなどとシームレスに連携。

URL: https://www.microsoft.com/ja-jp/power-platform/products/power-bi

Pentaho

Pentaho(ペンタホ)は、データの収集・抽出・加工・出力を行う「データ統合基盤(ETL)」と、データの可視化・分析を行う「データ分析基盤(BI)」を一体化したプラットフォームです。180ヵ国で2,000社以上に導入されており、構造化データだけでなくビッグデータの分析も可能です。従来のデータとビッグデータのブレンドにも対応し、データベースを介した高度な分析を実現します。このオールインワンのアプローチは、アジャイルなデータ利活用を支援します。

Pentahoの特徴

- オールインワンのデータプラットフォーム: ETLとBIを一体化。

- ビッグデータ分析の対応力: 構造化データとビッグデータをブレンド。

- アジャイルなデータ利活用: 効率的なデータ分析と可視化をサポート。

URL: https://www.hitachi.co.jp/products/it/

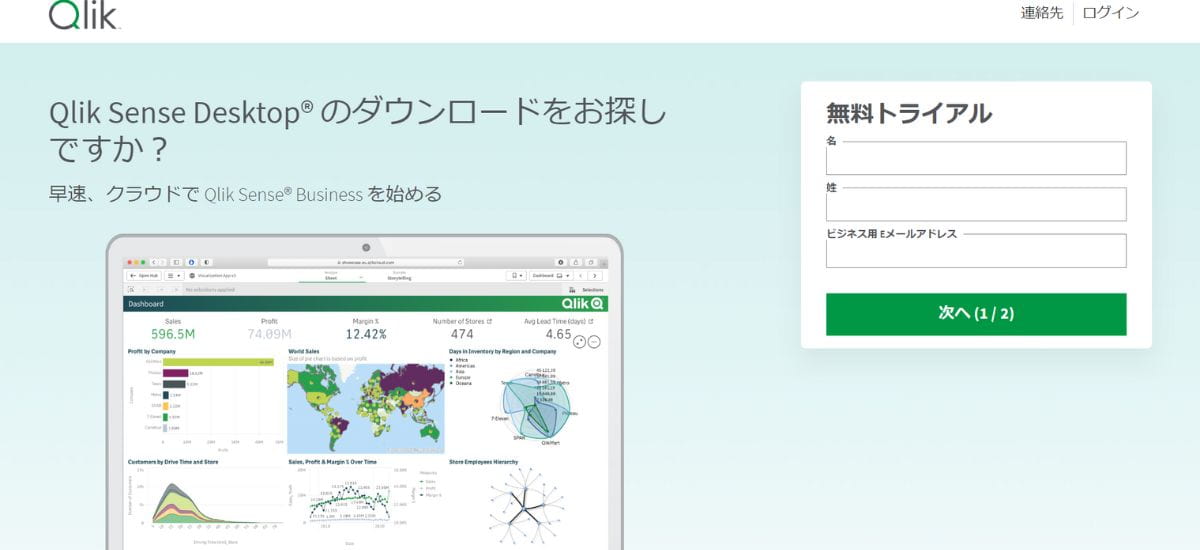

Qlick Sense Desktop

Qlick Sense Desktopはオンプレミスとクラウド環境で使用可能なBIツールです。連想技術とAIを活用した高度なデータ処理を実現し、データビジュアライゼーション、ダッシュボード、探索・会話型アナリティクスを提供します。アラート機能やレポート生成機能も備えており、モバイル機能とAPIを通じたカスタマイズも可能です。これらの機能により、あらゆるビジネスシーンでのデータ活用を支援します。

Qlick Sense Desktopの特徴

- 直感的なデータビジュアライゼーション: データを容易に分析・可視化。

- 高度なAI機能の統合: 洞察を速やかに提供するAIアドバイザー。

- 多様なデータソースとの接続: 幅広いデータソースに対応し一元化分析。

URL: https://www.qlik.com/ja-jp/trial/download-qlik-sense-desktop

Tableau

Tableauは、ビッグデータの収集、分析、加工を行うビジネスインテリジェンスツールです。直感的なマウス操作で美しいダッシュボードを簡単に作成できる「セルフサービス型BIツール」として、専門家でなくても使いこなせます。インタラクティブなダッシュボード機能、高度なデータビジュアライゼーション技術、自動更新機能を備えており、データ分析からレポート作成までをスムーズに行えます。活発なユーザーコミュニティーも魅力の一つです。

Tableauの特徴

- 直感的なダッシュボード作成: 簡単操作で美しいダッシュボード。

- 高度なビジュアライゼーション: 豊富なチャートでデータを視覚化。

- 自動更新とコミュニティ: データの自動更新と活発なユーザー交流。

URL: https://www.tableau.com/ja-jp

Domo

Domoは、様々なマーケティングデータをリアルタイムに一箇所に集約するビジネス管理プラットフォームです。優れたビジュアルと使いやすいインターフェースにより、迅速な意思決定をサポートします。全社員とのデータ共有が可能で、レポート機能によりデータ解析を効率化します。モバイルファーストの設計により、外出中もデータチェックが可能です。セキュリティとプライバシー保護の強固な対策も特徴で、多様な業界での利用が可能です。

Domoの特徴

- データのリアルタイム集約: 様々なデータを一箇所で管理。

- 直感的な操作と高い可視性: 視覚的なレポートで迅速な分析。

- 強固なセキュリティ対策: 安全性を確保しつつデータを活用。

MotionBoard

MotionBoardは、様々なデータを集約し、可視化し、行動に繋げる国産BIダッシュボードツールです。直感的な操作性と豊富なチャートを駆使して簡単にデータ可視化を実現し、ビジネスを加速させます。リアルタイムモニタリングやMotionBoard上でその他のDBに入力が可能です。また、GISとBIの融合、レポート出力・自動配信など多くの機能を備え、業種特有のニーズに対応する柔軟性を持っています。さらに、自動化された集計作業とレポート作成機能により、効率的なデータ活用が可能です。

MotionBoardの特徴

- 直感的なデータ可視化: 簡単操作で美しいダッシュボードを作成。

- リアルタイムモニタリング機能: 最新データに基づく迅速な意思決定が可能。

- 多彩な業種特化機能: 業務に即したカスタマイズが可能。

URL: https://www.wingarc.com/product/motionboard/

FineReoprt

FineReportは、帳票作成、分析ダッシュボード設計、データ入力、モバイル対応などをオールインワンに集約したデータ可視化ツールです。CRM、ERP、OAなど複数のシステムデータを統合し、効率的に分析を行えます。ドラッグ&ドロップ操作で容易にデータ可視化が可能で、リアルタイムに状況を把握し、迅速な意思決定をサポートします。多彩な帳票設計、ダッシュボード機能、データ入力機能など、多様なビジネスシーンでの活用が可能です。

FineReportの特徴

- 直感的な帳票・ダッシュボード設計: シンプル操作で高度な可視化を実現。

- 多様なデータソースとの統合: CRM、ERP、OAなど幅広いシステム対応。

- モバイル対応とデータ入力機能: いつでもどこでもデータ閲覧・入力可能。

URL: https://www.finereport.com/jp/

Zoho Analytics

Zoho Analyticsは、大量のデータを集約し、多角的に分析・可視化するビジネスインテリジェンスツールです。社内外でのスムーズな分析結果共有を通じて迅速な意思決定を支援します。直感的なインターフェース、AIとMLによる高度な分析機能、そして柔軟な導入オプションを提供しています。堅牢なAPIセットによる拡張性と低いTCO(総所有コスト)が特長です。セキュリティとガバナンスも万全に保たれています。

Zoho Analyticsの特徴

- 直感的で高度な分析機能: AIとMLによる深い洞察と分析。

- 柔軟な導入と高い拡張性: クラウドとオンプレミスの選択肢。

- 低コストでセキュアな運用: コスト効率良く、安全なデータ管理。

URL: https://www.zoho.com/jp/analytics/

YellowfinとPower BIの違い

| 項目 | Yellowfin | Power BI |

|---|---|---|

| 提供元 | Yellowfin International(オーストラリア発) | Microsoft(米国) |

| 強み | 直感的な操作性とAIによる自動分析、部門横断のデータ共有に優れる | Microsoft製品との高い統合性、世界的なシェアとナレッジの豊富さ |

| 操作性 | ビジネスユーザーでも直感的に扱いやすいUI、ドラッグ&ドロップ操作が中心 | Excelライクな操作感、Microsoft製品利用経験者には学習コストが低い |

| AI・自動分析機能 | AIが自動で異常値やトレンドを検知し提示、データ探索のハードルが低い | 機械学習や予測分析が可能だが、活用にはある程度の知識が必要 |

| データ連携 | 幅広いデータソースに対応、ETL/DWHとの親和性が高い | AzureやSQL Server、ExcelなどMicrosoft環境とのシームレスな連携に強い |

YellowfinとPower BIは、どちらも世界的に多くの企業で利用されている代表的なBIツールですが、特徴や得意分野には明確な違いがあります。

まず、Power BIはMicrosoftが提供するツールで、ExcelやTeams、AzureなどMicrosoft製品との連携性に非常に優れています。既にMicrosoft環境を導入している企業にとっては、シームレスな連携ができる点が大きなメリットです。

また、豊富なデータ接続オプションや予測分析などの高度な分析機能を備えており、世界的なシェアも高いことから導入事例やナレッジが多く、学習コストを抑えやすい傾向があります。一方で、利用人数や機能によっては追加費用がかかる場合があり、特に大規模展開ではコスト面を考慮する必要があります。

これに対して、Yellowfinは直感的な操作性とAIを活用した自動分析機能に強みがあります。データサイエンティストだけでなく、現場のビジネスユーザーが自らデータを探索・分析できる仕組みが整っており、組織全体のデータ活用を促進しやすい構造になっています。

また、レポートやダッシュボードの共有機能が充実しており、部門横断でのデータドリブンな意思決定をサポートできる点も特徴です。加えて、国内外の企業事例が豊富で、サポート体制の手厚さや日本語対応のしやすさから、初めてBIツールを導入する企業でもスムーズに運用をスタートしやすい傾向があります。

このように、Microsoft製品との統合性や拡張性を重視するのであればPower BI、現場ユーザーの使いやすさや組織全体でのデータ活用を推進したい場合はYellowfinが適しています。自社のIT環境や利用部門のスキルセット、運用目的に応じて、どちらの強みがよりフィットするかを見極めることが重要です。

BIツールの活用事例10選

ここでは、YellowfinをベースとしたBIツールの活用事例を様々な業種にわたって解説します。

- 株式会社アイシン:集計作業と確認作業を簡略化

- TDモバイル:業務の標準化と効率化に成功

- Lohn & HR:システム導入によって意思決定を迅速化

- North Tees and Hartlepool NHS Foundation Trust:リアルタイム患者数の共有を可能に

- ビクトリア州財務公社:財務レポートの制作における手作業の削減

- 日本酒類販売株式会社:データの抽出・分析にかかる時間を短縮

- バリューコマース株式会社:複数の広告媒体実績を簡単に比較可能に

- 株式会社プレコフーズ:顧客の離脱率を大幅改善

- 株式会社京王百貨店:800種もの紙帳票をBIレポートへ

- 株式会社NTTドコモ:ユーザー特性をYellowfinで分析、アクティブ率を大幅向上

それでは、1つずつ解説します。

1.株式会社アイシン:集計作業と確認作業を簡略化

株式会社アイシンは、世界規模で展開する自動車部品メーカーです。同社は大規模な組織であり、多数の従業員を抱えているため、労務管理に多大な時間を費やしていました。そのため、労務管理の自動化と従業員の労働時間を素早く把握するためにBIツールを導入し、データの可視化を実現しました。

BIツールを活用したデータの可視化により、労務管理にかかっていた時間を600時間も削減することに成功しています。さらに、データの可視化を通じて、従業員の効率的な配置など、現場での業務効率化にも積極的に活用されています。可視化されたデータは意思決定にも活かされ、組織全体の生産性向上に寄与しています。

これにより、株式会社アイシンはより効率的な業務プロセスを実現し、生産性を向上させるとともに、従業員の働きやすい環境づくりにも力を入れています。データの可視化による労務管理の改善は、企業の成長と競争力強化に寄与していることが言えます。

関連記事:【導入事例】株式会社アイシン | Yellowfin BI

2.TDモバイル:業務の標準化と効率化に成功

TDモバイルは、国内大手通信キャリアの販売代理店として全国に約300店舗を展開しています。業務基幹システムの老朽化に伴い、全社のデジタルトランスフォーメーション(DX)を目指し、BIツール「Yellowfin」を導入しました。

この導入により、キャリア手数料の詳細な分析が可能となり、月次決算の正確性を向上させ、請求書作成業務の自動化を実現しました。その結果、生産性が大幅に向上し、事務作業の効率が約90%向上しました。さらに、業務の標準化と効率化により、データに基づいた迅速な経営判断が可能になりました。

関連記事:【DX事例】株式会社TDモバイル

3.Lohn & HR:システム導入によって意思決定を迅速化

Lohn & HRは、オーストラリアの中〜大企業向けに、人事ソリューションを提供している企業です。同社では、給与形態や従業員の勤務管理などを正確に行い、迅速なレポート作成が求められています。しかし、これらの業務は手間がかかるばかりでなく、社会情勢を鑑みてより深い分析が必要とされていました。

そこで、Lohn & HRはBIツールを導入し、データの抽出から可視化、レポート作成までを自動化しました。これにより、必要なデータをいつでも素早く抽出し、可視化できるため、意思決定も迅速に行えるようになりました。また、顧客に対しては、可視化されたデータを直接示すことができるため、顧客満足度も向上しました。

データの可視化は、自社内の業務効率化だけでなく、企業として顧客満足度の向上にも寄与する重要な要素となっています。Lohn & HRの取り組みは、顧客との関係強化やサービス向上に大きく寄与しており、BIツールの導入が企業にとって有益な成果をもたらしていることがわかります。

関連記事:Lohn & HRは、組み込みBIで顧客の給与・人事レポートを強化し、極めて重要な意思決定を迅速化 | Yellowfin BI

4.North Tees and Hartlepool NHS Foundation Trust:リアルタイム患者数の共有を可能に

データの可視化は、医療現場でも非常に役立つものです。North Tees and Hartlepool NHS Foundation Trustは、イギリスの病院とコミュニティを統合した組織で、年間40万人の患者にサービスを提供し、毎月6,000人の新規患者の診察を行っています。全員の患者データを整理しながら、各医療機関からの深い分析を含むレポートの提出も求められています。

深い分析を含むレポートは、データに詳しい専門家でなければ、その意味を理解するのが難しいことがありました。しかし、BIツールによるデータの可視化により、データの意味を理解するのに深い知識がなくても問題ありません。これにより、各医療機関や組織内のスタッフ間での情報共有が迅速かつ正確に行われ、業務効率化に繋がっています。

このデータの可視化による効果により、North Tees and Hartlepool NHS Foundation Trustはよりスムーズな業務フローを確立し、患者へのサービス向上にも貢献しています。また、医療機関の専門知識がないスタッフでもデータにアクセスできるため、意思決定のスピードも向上しています。データの可視化は、医療現場においても効果的なツールであり、組織の運営やサービスの向上に大いに貢献していることが分かります。

関連記事:North Tees and Hartlepool NHS Foundation TrustはYellowfin プレゼントでリアルタイムの患者報告を実現します | Yellowfin BI

5.ビクトリア州財務公社:財務レポートの制作における手作業の削減

データの可視化は、官公庁でも広く活用されています。オーストラリアのビクトリア州財務公社は、ビクトリア州の財務に関するアドバイザーであり、幅広い財務ソリューションを提供している機関です。財務には多岐にわたるデータが含まれており、パフォーマンス、資金の流動性、利益率などさまざまな指標に基づいて分析されます。これらのデータをわかりやすい形で共有することが重要であり、正確な情報伝達に欠かせません。

そこで、ビクトリア州財務公社ではBIツールを導入し、データを自動的に可視化する仕組みを構築しました。これにより、社内で的確にデータを共有できるようになり、各省庁に送る財務レポートの制作にかかる手間も大幅に削減できています。

データの可視化は、官公庁の業務においても非常に重要であり、効率的な意思決定や情報共有を促進する上で欠かせないツールです。ビクトリア州財務公社の取り組みは、正確な情報共有と業務の効率化に大きく寄与しており、BIツールの導入が官公庁にとって有益な成果をもたらしていることが示されています。

関連記事:ビクトリア州財務公社は、Yelllowfinにより財務レポート作成を最新化し、手作業でのBIを削減しました | Yellowfin BI

6.日本酒類販売株式会社:データの抽出・分析にかかる時間を短縮

日本酒類販売は、1949年に創業し、酒類と食品の卸売業を展開しています。特に和酒に関しては、2015年時点で1000社のメーカーと取引し、圧倒的な取引数を誇っています。同社ではデータマートを構築し、全社でデータを活用するためにBIツールを導入していました。

しかし、活用する人数の増加やシステムの経年劣化によるパフォーマンスの低下が問題となり、DWH(Data Warehouse)およびBIの仕組みを刷新することにしました。そして、YellowfinというBIツールを導入しました。

新しいシステムが稼働した結果、以前は最低でも1時間以上かかっていた検索が、わずか1〜2分で完了するようになりました。このことで生産性が大幅に向上し、業務効率が大きく改善されました。Yellowfinの導入により、従来の問題点が解消され、迅速なデータアクセスと分析が可能となりました。日本酒類販売はこれにより、さらなる事業拡大や効果的な意思決定に向けて、より強力なデータ活用を実現しています。

関連記事:【導入事例】日本酒類販売株式会社 | Yellowfin BI

7.バリューコマース株式会社:複数の広告媒体実績を簡単に比較可能に

バリューコマースは、アフィリエイトマーケティング(成果報酬型広告)の分野で1999年からサービスを提供し、そのパイオニアとして成長してきました。アフィリエイトプログラムの他にも、CRMツールを活用して優良顧客の育成や売上拡大を支援するなど、Webマーケティングにおける集客からリテンションまで、データの分析と活用を駆使したさまざまなサービスを提供しています。

これまで、バリューコマースでは経営層が売上などの数値を容易に把握できない状況に直面していましたが、この問題を改善するため、BIツールの導入に踏み切りました。そして、Yellowfinという最もやりたいことを実現できると評価されたBIツールを選定しました。2015年から一部で導入が始まり、2017年には全社に展開されました。現在では、社員全員がYellowfinを活用できる環境が整備され、作業の効率化と生産性の向上を実現しています。

Yellowfinの導入により、バリューコマースはリアルタイムに重要なデータを把握し、迅速な意思決定を実現しています。データの可視化と分析が、企業の成果最大化に寄与しています。バリューコマースは引き続き、Yellowfinを活用し、さらなる事業拡大とお客様への価値提供に邁進しています。

関連記事:【導入事例】バリューコマース株式会社 | Yellowfin BI

8.株式会社プレコフーズ:顧客の離脱率を大幅改善

プレコフーズは、首都圏の飲食店を主な顧客に向け、食肉、野菜、鮮魚、冷凍食品など約7000種の食材を提供しています。安全性や品質、鮮度に優れた食材を取り扱っており、その信頼性から2万4千軒以上のお客さまを抱えており、その数は年々増加しています。同社の売上の大半は既存のお客さまが占めていますが、これまでは営業活動の主力は新規開拓に注力しており、その結果、既存顧客の離脱も起きていたとのことです。

そこで、プレコフーズは離脱率改善のためにYellowfinというBIツールを導入しました。Yellowfinを活用することで、ボタンを押すだけで最近取引が減少している既存顧客を抽出することが可能になりました。この分析結果と営業支援ツールの情報を活用して、既存顧客との接点を増やす取り組みを行い、離脱率の大幅な改善に成功しています。

Yellowfinの導入により、プレコフーズは既存顧客との関係を強化し、顧客ロイヤルティの向上を図っています。顧客の嗜好やニーズに合わせた効果的な営業活動を展開し、さらなる事業成長を遂げています。データの分析と活用は、プレコフーズにおいて顧客満足度向上と事業の発展に大きく寄与していることが示されています。

関連記事:【導入事例】株式会社プレコフーズ | Yellowfin BI

9.株式会社京王百貨店:800種もの紙帳票をBIレポートへ

東京・新宿駅は「世界で最も忙しい駅」としてギネス認定されており、この巨大ターミナル駅に直結する旗艦店が京王百貨店です。京王百貨店の新宿店は、日本初の東京オリンピックと同じ1964年秋に開業し、以来約60年にわたり新宿の発展に貢献してきました。京王百貨店では、およそ40年前から使用していた基幹システムを2019年に刷新しました。

このシステム刷新に伴い、約800種類もあった紙帳票を電子化する取り組みも行われました。そして、その電子化のために選ばれたツールがYellowfinというBIツールです。Yellowfinは現在、京王百貨店の全社員にとって欠かせないツールとなっており、データドリブンな経営・マーケティングを支えています。

Yellowfinの導入により、京王百貨店は効率的なデータ活用と情報共有が可能になりました。紙帳票の電子化により、業務プロセスが大幅に改善され、社内の意思決定がスピーディに行われるようになりました。データに基づく正確な分析と情報提供が、京王百貨店の経営戦略の強化につながっています。Yellowfinの導入は、京王百貨店の更なる成長と新宿の発展に寄与しています。

関連記事:【DX事例】株式会社京王百貨店 | Yellowfin BI

10.株式会社NTTドコモ:ユーザー特性をYellowfinで分析、アクティブ率を大幅向上

NTTドコモは、日本の携帯電話を含む無線通信サービスをリードしてきました。同社は「新しいコミュニケーション文化の世界の創造」を目指し、携帯電話サービスを中心に通信事業だけでなく、スマートライフ事業も展開しています。スマートライフ事業では、スゴ得コンテンツやdアニメストア™、dTV®、dミュージック®、そして金融・決済サービス、dショッピング®などが含まれています。

スマートライフ事業の一環として、NTTドコモは6年ほど前から統計分析ソフトの「R」を用いてWebアクセスログの分析に取り組んできました。更なる正確性と容易さを求め、そこでYellowfinを導入しました。ダッシュボードを活用することで、日々の施策や新しいコンテンツの評判などを素早く確認し、サービスやコンテンツの改善に役立て、ユーザーのアクティブ率の向上を実現しています。

Yellowfinの導入により、NTTドコモはデータの可視化と分析が円滑に行えるようになりました。これにより、経営戦略の策定や施策の評価がより効果的に行われ、サービスの質向上に繋がっています。Yellowfinの活用は、顧客の満足度向上や競争力強化に貢献しています。NTTドコモは引き続き、データ駆動型の経営を推進し、新しいコミュニケーション文化の創造に向けて積極的な取り組みを展開しています。

関連記事:【導入事例】株式会社NTTドコモ | Yellowfin BI

まとめ

本記事ではBIツールについて、概要から機能、BIツールの導入を成功につなげるポイントや活用事例について解説しました。BIツールの市場は今後も成長領域であることが見込まれます。しかし、選定ポイントを誤ってしまったために、導入を失敗してしまう企業も多いです。

BIツール導入を成功するためには、導入目的を明確にして、社内の体制や運用フローを整えることが必要です。導入に際しては、システム面で問題がないか確認し、現場の担当者にも選定に加わってもらって「操作性に問題がないか」「長く使えるか」も判断しましょう。BIツール導入を検討する際は、この記事で挙げたポイントをぜひ意識してみてください。

よくある質問

BIツールとは何ですか?

BIツールとは、企業が保有するデータを可視化・分析し、意思決定に役立てるためのソフトウェアです。

BIツールを導入するメリットは何ですか?

複雑なデータをグラフやダッシュボードで直感的に確認できるため、レポート作成の工数削減や意思決定のスピード向上が期待できます。

SaaS型とオンプレミス型の違いは何ですか?

SaaS型はクラウド上のサービスを月額利用する形態、オンプレミス型は自社サーバーにインストールして自社で運用する形態です。

BIツールの導入にかかる費用はどれくらいですか?

製品や導入形態によって異なります。SaaS型は月額数千円〜数万円、オンプレミス型はサーバー費用やライセンス費用が発生するため初期コストが大きくなる傾向があります。

BIツール導入の手順はどうなりますか?

一般的には「要件整理 → データ連携 → ダッシュボード設計 → 運用トレーニング」という流れです。特にデータ連携と可視化指標(KPI)の設計が成功の鍵となります。

BIツールはどんなデータと連携できますか?

主にERP、SFA、CRM、会計ソフト、Excel、CSV、Googleスプレッドシート、クラウドサービス(API連携)などと連携可能です。製品によって対応範囲が異なります。

BIツール選定のポイントは何ですか?

「接続できるデータ源」「可視化の柔軟性」「操作性」「セキュリティ」「コスト」「サポート体制」の6点が重要です。トライアルで社内データを実際に可視化することを推奨します。

BIツール導入でよくある失敗はありますか?

よくある失敗例として「目的が曖昧なまま導入」「操作が難しく定着しない」「KPI設計不足」「データ品質が低い」というケースがあります。事前に業務課題の明確化が重要です。